(tiré des travaux de Leslie Newbigin)

En 1974, après 40 ans passés sur le champ missionnaire en Inde, Lesslie Newbigin redécouvre une Angleterre qui n’est plus la même que celle qu’il avait quittée entre les deux guerres. Il avoue même : « la situation est encore plus difficile que celle que j’ai rencontrée en Inde. Il y a une indifférence vis-à-vis de l’Évangile qui est plus dure à contrecarrer que l’opposition… L’Angleterre est une société païenne et le développement d’une entreprise vraiment missionnaire contre cette forme redoutable de paganisme est le plus grand obstacle intellectuel et pragmatique auquel doit faire face l’Église. »

Les vagues du pluralisme et du sécularisme ont déferlé sur les côtes Britanniques, laissant l’Église Anglicane empêtrée dans l’ère de la chrétienté, alors que la société qui l’entoure en est sortie depuis belle lurette. Newbigin tire la sonnette d’alarme, et lance un défi à son Église. Dans son livre de 1984 De l’autre côté : Questions pour l’Eglise, le missiologue-apologète analyse avec justesse : « si l’Église Catholique Romaine a su dresser des barricades contre le mouvement des Lumières, les Églises Protestantes ont lentement mais sûrement abandonné le contrôle de la sphère publique, cédant aux injonctions des Lumières, et se sont retirées dans la sphère du privé, survivant bon an mal an. » Les protestants ont croqué la pomme de la modernité, Kant a réussi son pari.

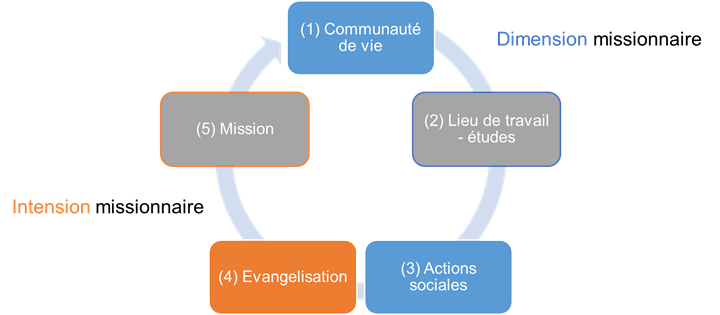

Fort de ce constat, Newbigin repense les sphères de rayonnement de l’Église à partir de cette intentionnalité missionnelle qui le caractérise. Il y a d’abord les sphères qui sont à la portée immédiate de l’Église locale : sa communauté de foi, la présence des croyants sur leurs lieux de travail ou d’étude, ou encore les actions sociales. Ces trois sphères sont de l’ordre de « la dimension missionnaire ». Autrement dit, les Églises locales leur accordent une importance très variable, ce qui impacte directement leur dimension missionnelle. Il y a ensuite les sphères qui nécessitent « une intention missionnaire », à savoir l’évangélisation et la mission transculturelle, desquelles si rien n’est fait, rien ne se passe.

Dans leur ouvrage Becoming a Missionary Church, Michael Goheen et Timothy Sheridan, deux spécialistes de Newbigin, reprennent ce concept des cinq sphères. Leur conclusion : depuis Newbigin, seul Timothy Keller a su penser le témoignage de l’Église dans ces cinq sphères, proposant pour chacune d’elles des actions concrètes.

Armé de la pensée de Newbigin et des orientations de Keller, voici quelques pistes que je développe au sein de l’Union Baptiste au Canada dont j’ai la charge aujourd’hui. Je les partage ici en vue d’inspirer d’autres à se saisir de cet apport important quant au témoignage de l’Église locale, dans sa dimension et son intention missionnaire.

Dimension missionnaire

1. Le témoignage au sein de la communauté de vie

C’est une évidence, mais il faut parfois le rappeler, l’Évangile n’est pas seulement pour ceux qui sont à l’extérieur des murs de l’Église, mais aussi pour ceux qui y sont à l’intérieur. Il y a ceux qui nous visitent le dimanche matin, au travers d’une invitation ou une recherche sur Internet, d’où l’effort porter ces dernières années sur un culte qui soit à la fois accessible et explicite quant à l’offre du salut. Mais il y a aussi nos enfants qui ont besoin de connaître Jésus. Les statistiques au Canada sont effrayantes à ce sujet : 75% quittent l’Église une fois entrée à l’université. Ainsi, nos Églises ressemblent plus souvent à des aéroports qu’à des communautés de vie. Il faut faire plus à cet égard.

Une piste concrète : repenser les cursus d’écoles du dimanche, en particulier dans la tranche d’âge des 9-12 ans, là où leurs catégories morales se forment.

2. Le témoignage au travail ou sur le lieu d’étude

Newbigin déplorait le manque d’intérêt manifesté par les pasteurs pour équiper leurs membres à être des témoin efficaces sur leur lieu de travail ou étude. Comme si l’Église n’était l’Église que dans sa forme « rassemblée », le dimanche matin, et non dans sa forme « dispersée » en semaine. Newbigin affirme : « L’implication des chrétiens dans les diverses structures et activités de la société… n’est pas une question de stratégie facultative, mais d’obéissance exigée par la nature même de l’Évangile. » Je salue ici l’initiative de Keller d’adosser à son réseau d’Églises Redeemer à NYC le Centre Foi et Travail qui forme, accompagne et développe des initiatives de témoignages pour les professionnels. C’est également le fardeau de imagoDei.fr, portail qui regroupe des professionnels engagés dans une réflexion prophétique quant à leur industrie respective.

Une piste concrète : avant la prédication du dimanche matin, proposer à une personne de vous rejoindre devant et de partager à l’assemblée où elle sera et ce qu’elle fera le lendemain à la même heure. Une occasion de prier pour cette personne et d’aider vos paroissiens à faire le lien indispensable entre Dimanche et Lundi.

3. Le témoignage au travers de nos actions sociales

Chaque Église locale développe des ministères auprès des plus fragiles : vestiaire, banque alimentaire, ou autre caisse de solidarité. C’est l’expression concrète et physique de notre implication dans le monde, exigée par l’Évangile. Mais comme le rappelle la Déclaration de Lausanne, « La réconciliation de l’homme avec l’homme n’est pas la réconciliation de l’homme avec Dieu, l’action sociale n’est pas l’évangélisation, et le salut n’est pas une libération politique. » (Art 5). Il faut donc veiller à ce que l’action sociale mène à la proclamation de l’Évangile, et ne pas avoir peur d’interpeller notre prochain quant à son salut. Comme le rappelait John Piper au Congrès du Cap : « nous sommes profondément touchés par la souffrance présente du monde, et encore plus par la souffrance éternelle qui l’attend ».

Une piste concrète : inviter largement le public au bénéfice de votre action aux grands événements liturgiques de l’année : Noël, Pâques et Pentecôte. Une occasion d’organiser un culte d’évangélisation !

Ces trois premières sphères de témoignage sont de l’ordre de la « dimension » missionnaire. Autrement dit, elles existent en puissance, mais pas toujours en acte. La question que nous devons nous poser est : « quelle dimension accordons-nous à ces trois sphères dans notre Église locale ? » Ou « comment pouvons-nous accroître la dimension missionnelle de chacune ? »

Intention missionnaire

Les deux autres sphères sont de l’ordre de « l’intention » missionnelle. Autrement dit, si rien n’est fait, rien ne se fera.

4. L’évangélisation

L’évangélisation est ici comprise comme l’intention d’annoncer l’Évangile à ceux qui sont en-dehors de l’Église locale. Mon collègue Jerry Gillis, fondateur de Christ Together, propose l’exercice suivant.

Une piste plus que concrète : que chaque Église locale puisse tracer un cercle au compas à partir de leur lieu de culte, d’un rayon de 5km alentour, et réfléchir à comment rejoindre ceux et celles qui sont dans ce périmètre immédiat de témoignage. C’est un exercice exigeant, mais révélateur de la densité de notre « Jérusalem ». « Comment les rejoindre, qui ira les rejoindre ? » Autant de questions qui demandent une intentionnalité.

5. La mission transculturelle

Tout comme la sphère du travail, c’est une sphère trop peu abordée par l’Église locale. La mission transculturelle est une urgence, en particulier auprès du tiers des humains qui ne sait pas qu’il y a un Jésus qui sauve, parce que personne autour d’eux n’est là pour le leur dire. L’ecclésiologie missionnelle, en mettant une emphase renouvelée sur notre « Jérusalem » au détriment des « extrémités de la terre » a affaibli le mouvement missionnaire. C’est un scandale. Il y a quelques semaines de cela, j’étais en Indonésie, deuxième pays au monde pour sa densité musulmane. Quelle beauté de voir l’Église indonésienne mobilisée pour atteindre les 243 peuples non-atteints dispersés sur les 16 000 archipels qui s’étendent dans un arc équivalent à Los Angeles-New York dans leur espacement géographique. En pirogue, en hélicoptère, en parachute, tout est bon pour aller rejoindre ce tiers de l’humanité qui ne sait pas que Jésus sauve. Que cela puisse nous inspirer à renouer avec cette urgence.

Une piste concrète : Intégrer dans le programme des écoles du dimanche un cursus sur la mission, sachant que 90% des vocations missionnaires naissent avant l’âge de 12 ans. Proposer dans le même moment une série de prédication sur la mission pour les adultes.

La boucle est bouclée : cinq sphères, en deux dimensions. Une approche simple et efficace pour jauger de la réalité de notre témoignage en tant qu’Église locale. Je l’ai adopté comme outil d’audit au sein de nos Églises de l’Union. Je vous encourage à en faire autant. Pour donner vie à cette approche, rien de mieux que de former un.e évangéliste dans votre Église, qui saura alors développer, en son sein, une vraie intentionnalité missionnelle. Pourquoi ? Parce que le fardeau de l’évangéliste, c’est que toute l’Église annonce au monde entier tout l’Évangile. De notre Jérusalem aux extrémités de la terre !

Raphaël Anzenberger